常規去阿里旅遊的行程,一般都會包含神山聖湖和紮達土林古格王朝遺址,從拉薩出發,不遠千里來到阿里這世界屋脊的屋脊,不去紮達縣看看土林和曾經輝煌的王朝遺址,也會留下不少遺憾。

古格王朝遺址於20世紀初被英國人最早發現,其後的幾十年,也有一些國外學者到達過古格王國遺址,但僅僅是初步考察。直到1981年,中國國內開始了對該遺址的系列勘察,而1985年的最為詳細的考察和深入研究讓古格王朝遺址徹底展露在世人面前,人們對於這座曾經輝煌但毀於一旦的古堡帶有極大的興趣,隨後,阿里旅遊逐漸熱門,這里也開始蜚聲國內外。

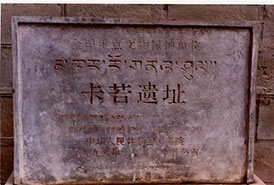

古格王朝遺址位置、海拔、簡介

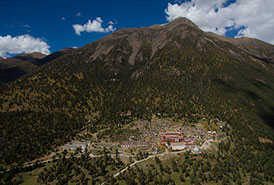

古格王朝遺址位於扎达縣城以西18公里扎不讓村象泉河畔的一座土山上。古格王朝於西元10世紀前半期開始建立,10至16世紀不斷擴建,這里前後經歷了16位國王,曾經有過700年的燦爛文明史。

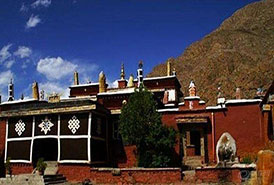

古格遺址建築最上層為王宮,中層是寺廟,下層是民居。古格王朝遺址山腳海拔在3800公尺,從山腳下到山頂有一條通道直達山頂,上升高度300米左右。沿著通道一路向上,看到的到處都是和泥土顏色一樣的房屋,房屋全部都塌頂了,只剩下一道道土牆。

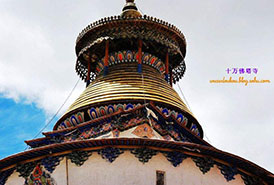

這些殘破的房屋建築、佛塔和洞窟密佈全山,達600餘座,形成一座龐大的古建築群。在古格遺址周圍發掘出的造像、雕刻及壁畫,是這個神秘王朝留給人們的寶貴財富。

古格王朝的開始與結束,古格王朝歷史時間表

九世紀時,盛極一時的唐朝在公園907年走向了盡頭,差不多同時期,公園842年,吐蕃王朝最後一個君主朗達瑪遇刺身亡,從此吐蕃王朝走向滅亡。

十世紀時,中國處於五代十國,西藏也四分五裂。朗達瑪的曾孫吉德尼瑪襲在紮達地區建立起了古格王朝。阿里地處西部邊境,深受大食、印度的影響,加上又是苯教的發源地,所以便成為各種思潮、各種力量彙集之地。

古格王朝持續了700多年,歷經了16為帝王,其統治範圍最盛時遍及阿里全境。最北界可達今喀什米爾境內的斯諾烏山,南界印度,西鄰拉達克(今印占喀什米爾),最東面其勢力範圍一度達到岡底斯山麓。

古格王朝後期處於分裂狀態,其西端出現了拉達克王國,最終拉達克王國在1630年前後攻滅了古格王國。此時,中國大陸處於明末清初時期。

隨後,1644年,清朝攻入中原,完成入關,取代明朝,統一中原各部。康熙在位期間(1654年-1722年)逐漸收服邊疆各少數民族部落,形成龐大的大清帝國。

1720年,康熙帝擊敗佔據西藏的准噶爾汗國,西藏大部分並於清帝國,而攻佔古格王朝的拉達克王國也因懼怕清軍的攻佔主動投誠,自願成為大清帝國的附屬地。但是由於古格王朝地區海拔高,人煙稀少,清王朝一直疏於統治,也並沒有派兵進駐,相當於不聞不問,導致該地區幾度被印度軍和英軍侵佔。

1912年,英軍佔領期間,英國人來到這片區域,看到了古格王朝的廢墟,但並沒有系統考察。隨後的幾十年,由於紛爭不斷,該地區也無人管轄,較多的國外學者探險家冒險來到這里進行探訪,其中就包括義大利著名的藏學家杜奇教授。

20世紀60年代,西藏歸屬新中國管轄後,政府開始派出專家學者對古格王朝區域進行考察發掘。直到80年代,才有了更大範圍,更專業的考察,並對考察結果進行了對外公佈,從此,古格王朝遺址真正為更多的人知曉。

古格王朝遺址成為旅遊熱門目的地還是要到21世紀,畢竟阿里地區海拔高,且距離遙遠,交通不便利,一開始普通的遊客也無法到達這里。如今,這里有機場,有國道,來阿里不再遙遠,越來越多的人通過照片和視頻瞭解它,最終走到它面前。

古格王朝遺址為什麼會一夜之間消失

古格王朝宮殿依土林山坡而建,人文建築和地理環境完美地融合在一起,從山腳下仰望,很難分辨出哪里是山,哪里是古堡,渾然一體的山城,讓人感慨古格王朝的雄偉。據說,在王朝全盛時期時,這里駐紮了10萬人馬,當我們面對這偉岸的遺址時,頓覺這說法一點也不為過。站在王朝殿堂的頂端遙望周邊的土林高原,頗有一人之下、萬人之上的豪氣。

然而離奇詭異的卻是,在300多年前的某一天,古格王朝10萬人一夜消失,偌大的王國僅留下總面積達72萬平方米的恢弘遺址和遺物,留給後人無窮的想像空間。關於古格王朝遺址的覆滅以及古堡的消失,主要有以下幾種說法。

一,被西部鄰族與古格同宗的拉達克王朝入侵屠城

這是最接近史實的一種說法,據《拉達克紀年史》、楊公素《中國反對外國侵略干涉西藏地方鬥爭史》及伍昆明《早期傳教士進藏活動史》中的記載,我們可得知,古格最後一個國王及全家被拉達克人拉回拉達克都城,並關進了監獄。據說拉達克王還在古格王朝內實施屠城,甚至在遺址附近還有一個類似藏屍洞的地方,由於高海拔低溫,這些屍體歷經幾百年依然還存有屍骨不腐。

二,地質原因,歷經風吹雨打古堡被摧殘變成廢墟

從有限的記載和考察的結果上看,戰爭造成的屠殺和掠奪並不足以毀滅古格文明。他們分析,環境惡化可能是主要原因。綜觀扎达縣的地理環境,古格王朝遺址一帶沙漠化程度已經非常嚴重。扎达縣全境的象泉河已不如當年的象泉河。象泉河河床很寬,最寬處有1公里多,由此可見當年的波瀾壯闊。然而如今的象泉河,河面最多100米寬,流經某些地段,只剩下一條細細的帶子。當年能養活10萬之眾的綠洲,如今也只剩寥寥無幾了。生態環境的變化,或許正是古格王朝消失的真正原因。

古格王朝遺址結構詳細解析

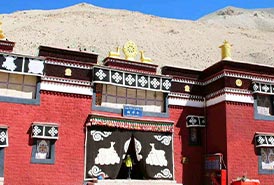

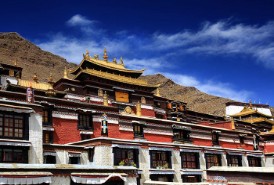

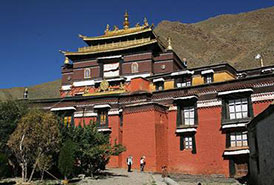

古格王朝遺址分上、中、下三層,最上面是地位最高的王宮,中層是寺廟,最底層的則是民居,這也對應了古格王朝的階級層次和地位。

最下層的民居被損毀的很嚴重,依稀可辨認為許多的小房間,這些都是當時奴隸和百姓的住所,據考察,這些房間數量有400多間。

山腰上建有高大的廟宇和密集的僧房。其中保存較好的有紅廟和白廟。其內均有雕塑和色彩豔麗的彩畫、壁畫。壁畫內容除宗教故事、社會生活之外,還有葉幕歷代贊普和古格王國國王世系畫像。聯畫內容豐富,只有較高的技藝水準。

從山腰開始,有極為難走的隧道直通山頂,需低頭打燈才能看到路。通過隧道,是王宮所在的區域,房屋的設計風格和下麵完全不同了,當年的豪華可想而知。

在上層遺址的地方還有一處“冬宮”,下去的階梯特別的陡。據說這里是古格王冬天避寒居住之地,山洞里面有幾十間房屋,有內屋和外屋陽臺,生活環境也算是一絕。

穿過房屋區域,便是一大片空地的殘垣,像是房間,應該也是議事廳,經幡、建築和山體融為一體,在最高處,眺望土林和古格王朝曾經的輝煌,唏噓不已。

古格王朝遺址最佳觀賞時間和季節

阿里地區都以夏季遊玩觀賞最佳,畢竟海拔在這里,夏天會稍微舒服點,也不會那麼冷。再加上,冬天到阿里,這邊幾乎沒幾家店開門提供食宿,所以90%的遊客都會選擇夏季6-9月前往。

一天之中,觀賞古格王朝遺址的最佳時間在於清晨,日出時光。我們通過攝影愛好者的文字來感受古格王朝的日出有多麼迷人和美麗。

“黎明前的古格城堡在藍色星空的襯托下顯得黝黑而高大。伴隨著太陽慢慢升起,陽光輕輕灑在古格城堡上,從遠處望去金黃色的城堡和山融為一體,傲然挺立在荒蕪的土地上,顯得格外蒼涼、古老、雄偉。過了一會兒,東方淺白的底色里攪潤上淡薄的金色,遠山上的土林半明半暗,世界幽靜深遠,仿佛古老的王國在朦朧山影間復活,一個嶄新的黎明穿越黑夜的封鎖降臨人間。八點鐘的樣子,古堡右邊峭壁上出現了金光。金光攜著瑞氣,在山脊和峭壁上層層推進,很快就爬上了古城遺址的頂部。這金光就像是一雙慈愛的大手,溫柔地撫摸著昔日有過十萬人之眾的龐然大國,用世間最美妙的顏色還原古城華彩奪目的面貌和威嚴雄壯的身姿,感受它們在戰火中瞬間灰飛煙滅的蒼涼和悲壯。金光吞噬了整個山頭,又來到了山下的觀景臺。大家聽任陽光晃花了雙眼,繚亂了心緒,成為這金黃世界中的一部分。陽光漸漸照在了城堡的山上,深藍色的天空下,金黃色的古城堡與土山融為一體,雄偉的古格王朝城堡在晨曦中傲然挺立,那些已經被風化的古老建築遺址在荒蕪的土地上顯得格外蒼涼,更顯得年代的久遠。”

古格王朝的日出和扎達土林的日落是攝影愛好者的必拍景色。清晨觀古格王朝遺址日出,這里絕佳的光線加上大自然的鬼斧神工一定會讓你有意想不到的收穫。當初升的陽光漸漸照在了城堡的山上,深藍色的天空下,金黃色的古城堡與土山融為一體,雄偉的古格王朝城堡在晨曦中傲然挺立,那些已經被風化的古老建築遺址在荒蕪的土地上顯得格外蒼涼,更顯得年代的久遠。