西藏寺廟眾多,僅在拉薩一地就有幾十座形形色色的寺廟,我們從拉薩前往珠峰大本營,沿途會參訪較多的寺廟,這其中以格魯派寺廟為主。而在日喀則前往珠峰大本營的路上,有一座享譽世界,與敦煌比肩的千年古寺薩迦寺。

薩迦寺位置、海拔、簡介

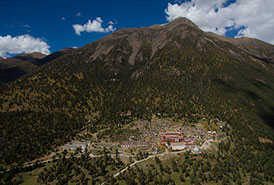

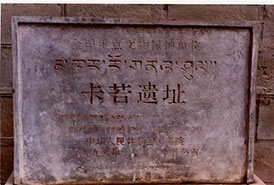

薩迦寺,位於崗底斯山脈與喜馬拉雅山脈之間,地處西藏自治區日喀則市南約180公里的薩迦縣境內,海拔4280米。藏語中“薩”是土的意思,“迦”是灰色的意思。薩迦,是“灰色的土地”。

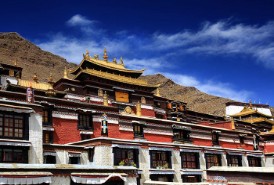

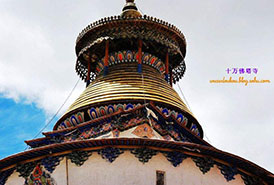

薩迦寺始建於1073年,距今已有近千年的歷史,薩迦寺曾與布達拉宮和桑和桑耶寺並列。它殿宇宏偉,佈局緊湊,是藏傳佛教薩迦派的主寺。

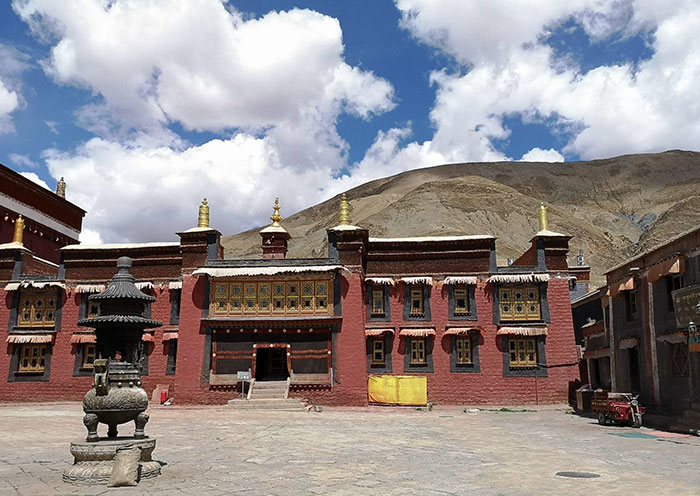

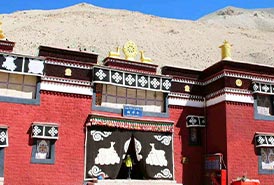

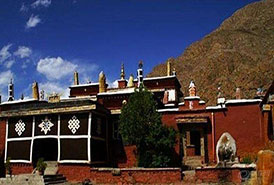

薩迦寺是用象徵文殊菩薩的紅色、象徵觀音菩薩的白色和象徵金剛手菩薩的青色來塗抹寺院牆壁,所以薩迦派又俗稱“花教”。

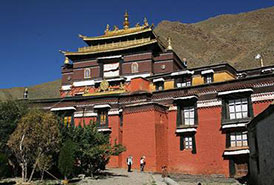

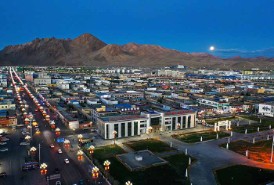

如今薩迦寺南寺與西藏很多開放式格局的寺院相比,更像一座城堡,其高牆大院,壁壘森嚴,甚至連護牆河至今仍依稀可辨,其宏偉壯觀的程度,令人歎為觀止。

薩迦寺的歷史與傳說

薩迦寺分為南北兩寺。北寺在重曲河北岸,建在本波山的南坡之上,南寺在重曲河南岸,建在平原地帶。

萨迦寺建造发展历史

【北寺初建】——薩迦北寺始建於西元1073年,創建人為薩迦教派的創始人昆·貢覺傑布。北寺最初只是作為薩迦教派的主寺而著稱於世。

【與元朝結盟】——13世紀中葉,薩迦教派在西藏勢力大、影響深遠。薩迦昆氏家族的第六代子孫薩迦貢嘎堅贊,在西元1240年奉元朝宗主之召到涼州,經過協商,西藏正式列入祖國版圖。

【歸順元朝後薩迦派的繁榮發展】——西藏歸順元帝國之後,結束自吐蕃王朝滅亡以後的近400年混亂局面,建立了吐蕃以後的第二個統一王朝——薩迦王朝,到了薩迦家族的第八代子孫八思巴(藏傳佛教薩迦派的第五代祖師)的時候,元朝皇帝忽必烈於1260年加封他為國師,賜玉印。

1264年,八思巴領總制院事,管理全國佛教及藏族地區事務。

1269年,八思巴獻所制蒙古新字(是為“八思巴文”)。

1270年,八思巴升號“帝師”,統領西藏13萬戶。

1276年,八思巴自任薩迦寺第一代法王,任命“本勤”統領西藏13萬戶,僧俗、軍民兼攝,是西藏實行貴族僧侶統治之始。

【南寺建立】——八思巴執政後,為弘揚薩迦教派,他委託薩迦本欽於1268年主持修建薩迦南寺。

如今的北寺歷經千年的歷史與戰亂,已經成為殘垣斷壁。

薩迦寺大殿柱子傳說

薩迦寺殿內有大柱四十根,中間的四根尤為粗壯。關於這些粗壯的柱子,薩迦地區有許多傳說。最有趣的傳說,要算“元朝皇帝賜柱”的故事了。

故事說,當初八思巴在元大都任職,元朝皇帝知道他想回薩迦修建廟宇,便選了一根直徑四尺的大柱賜給他。但是,那柱子太大了,根本無法運回。八思巴深為惋惜。誰知當他回到薩迦的時候,那根大柱竟然漂浮在重曲河上。這個傳說生動地反映了皇帝忽必烈與國師八思巴之間的密切交往。

薩迦寺旅遊觀光看點

1紅白黑三色的建築外牆以及精美的建築外觀

薩迦南寺現在所見建築為維修過後的面貌,在佈局和風格上仍然比較忠實地保存了原有建築的風貌。整座建築坐西朝東,樓高三層,平面呈四方形壇城模式。由拉康欽莫大殿、拉康喇章、僧舍和城牆及其瞭望樓等建築單元組成,整個建築形成了井然有序、結構精密的密宗壇城。

拉康欽莫大殿的牆體十分敦厚,牆面塗有象徵薩迦標誌的紅、白、青三色,飾有法輪、金鹿、海螺、圓鏡和六字真言等圖案,牆體頂部裝飾著漢式木制斗拱和藏式白瑪草,中心天井四周牆體頂部也運用了大量裝飾性斗拱。大殿四周建有僧舍、具有宮殿建築風格的拉康喇章建築和其他附屬建築。

2豐富的收藏文物

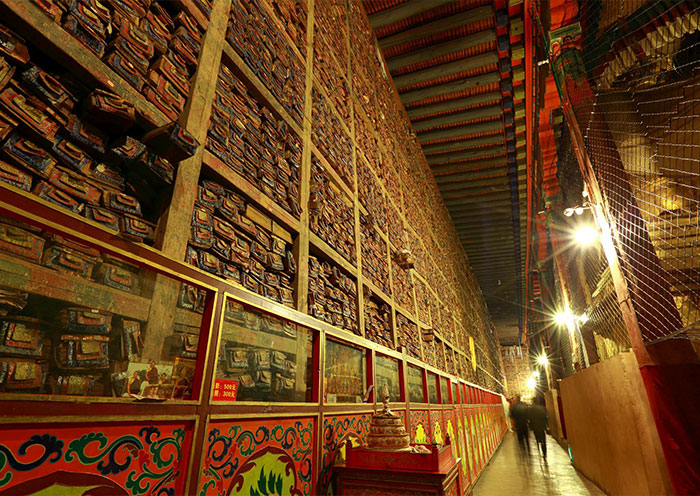

【經書牆】薩迦寺是全國保存貝葉經數量最多的寺廟,而且它還擁有高達10米、藏書84000部的經書牆,其中包括2800多部是元、明期間的手抄經典,絕大多數發源於古印度,都有上千年的歷史。

【白法螺】據說,該白海螺是當年忽必烈送給八思巴的,是薩迦寺最神聖的宗教聖物。白海螺吹響後具有不可思議的功德,有緣親耳聆聽白海螺法號的人,可以得到無上的加持和福報,寺中僧人視其勝於生命,只有宗教吉日才開啟龕中木匣,捧出海螺由喇嘛吹奏。

薩迦寺還有一個“寶櫃”,內珍藏著各種文物。有自元朝以後歷代皇帝賜給西藏地方僧俗要人的封詔、朝服、金印、佛像、法器、經典等。寺內藏有一套八思巴與忽必烈會晤的唐卡(軸畫卷)。

3薩迦寺壁畫和岩畫

薩迦寺精美的壁畫和岩畫也堪稱一絕,元代岩畫總計有上萬平方米,以薩迦法王像和曼陀羅最有特徵,僅曼陀羅岩畫就有130餘幅,壁畫3000餘幅,珍貴程度堪比敦煌莫高窟,所以它被譽為“第二敦煌”。

薩迎寺以金碧輝煌的大經堂為主體。大經堂高約10米,長70多米,寬近40十,可同時容納700多喇嘛念經。經堂四壁,有巨幅彩色壁畫,不僅有根高的藝術價值,而且題材廣泛,內容豐富,堪稱西藏歷史的一部“百科全書”。

4薩迦寺解脫梯

薩迦寺有一個獨一無二的解脫梯,從地下直接上到4層樓頂部,一共42級,據說,一口氣上完這42級解脫梯,便得以解脫,再無世間煩惱!

薩迦寺不僅是佛教信徒朝拜的重要場所,也是旅遊者前來遊覽的熱門景點。遊客可以在寺內感受佛教文化的莊嚴與神秘,欣賞到藏式建築的獨特魅力,還可以在寺外觀賞到薩迦縣的美麗景色,感受到西藏的獨特風情。

此外,每年的藏曆四月初十至十五,薩迦寺會舉辦盛大的薩迦節,吸引了眾多的佛教信徒和遊客前來參觀,是瞭解西藏文化、感受西藏風情的最佳時機之一。

總之,薩迦寺作為西藏地區著名的佛教寺廟,不僅具有重要的歷史和文化價值,也是旅遊者前來探索西藏文化、感受西藏風情的重要目的地之一。