當穹錯,又叫當窮錯,是西藏那曲羌塘無人區裏又一個高原湖泊,毗鄰當惹雍錯,從當惹雍錯出來沿著新鋪好的柏油馬路一路北上,就能看見迷你版的當惹雍錯靜靜地躺在山谷盆地之上。

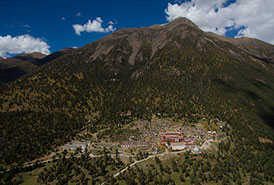

當穹錯與當惹雍措在同一個湖盆內,湖水未枯以前本是同一湖泊,湖邊有連綿的雪山。湖的東岸有一個村落叫文布北村,與當惹雍錯湖畔的文布南村就仿佛雙子姐妹花,村子裏皆有寺廟,文布北村的寺廟更大更新,兩地皆有高原農田,這在阿裏北線上共同組成了一個不得不看的景點。

當穹錯位置、海拔、簡介

當穹錯位於當惹雍錯北邊20公里外的一個地勢低窪處,與當惹雍錯有公路相連,兩湖曾經是一個湖泊,只因為水位的下降和板塊的提升導致被分為了兩個湖泊。

當穹錯海拔也差不多是4600公尺左右,湖面很小,一眼就能看到整個湖泊的輪廓和形狀,近似圓形,在褐色山體間熠熠生輝。

當穹錯就是縮小版的當惹雍錯,從尼瑪縣前往措勤縣,會首先經過當穹錯,再到當惹雍錯,大部分遊客都會選擇名氣更大,配套設施更好的當惹雍錯和文布南村作為停留參觀點,總是會在路過當穹錯的時候在車上拍個照就離開,或者路過當穹寺的時候在外圍拍個照,停留時間不會超過半小時。如果先去了當惹雍錯,在去當穹錯則是不會停車,基本就直接北上去追尋西藏第一大湖色林錯了。

當穹錯的美總是被忽視,在閃閃發光的聖湖旁邊,做一個默默無聞的陪襯。

當穹錯與當惹雍錯的關係

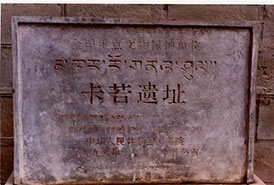

實際上當穹錯與當惹雍錯是在同一個湖盆之內,湖水未枯以前本是同一湖泊。這正是當穹錯名字的由來,藏語裏當穹錯即小的當惹雍錯之意。

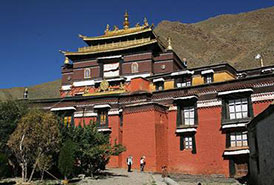

從視覺效果來看,當穹錯像是小家碧玉的溫柔鄉,遊客可以離湖水更近,離寺廟更近,離雪山更近。嶄新的柏油馬路從村子裏穿過,寺廟就在公路邊,如果想要參觀很方便。公路同時會沿著當穹錯的東面神展開,最近處距離湖面僅三五米遠,乘車經過,仿佛在沿海公路上疾行,美好又心動。

當穹錯並沒有當惹雍錯那麼深,因此湖水顏色相比之下會更綠,站在高處眺望,能看見當穹錯的湖水顏色與當惹雍錯不同,為翡翠綠,但個人肉眼來看,似乎更介於藍與綠之間。這也讓當穹錯更加和藹可親,溫柔可接觸。在西藏,大湖太多,仿若海洋,雖美卻也令人望而生畏,總擔心會不會一不小心就被吞噬,悄無聲息。

文布北村與文布南村區別

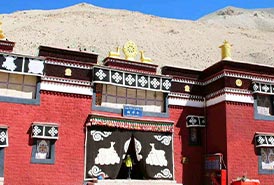

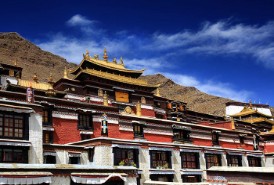

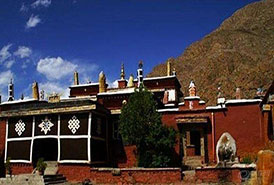

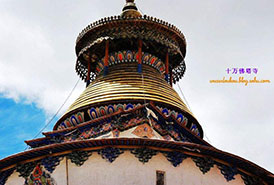

文布北村與文布南村有太多的相似之處,同在湖濱,村子裏有寺廟,村子與湖水之間隔著農田,但最大的不同在於,在當穹錯旁邊的文布北村,村民基本信仰藏傳佛教,這裏的寺廟當穹寺是典型的格魯派寺院風格,與大昭寺,沙拉寺等如初一則,紅黃白相間的寺院牆體在村子裏格外引人注目,一列潔白的佛塔也在湖畔非常醒目。而文布南村則是信仰西藏苯教,佛塔和寺院也是典型的苯教風格,完全不一樣。這或許就是傳統與現代的區別。

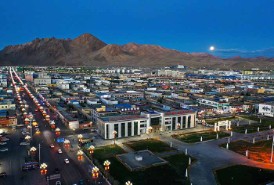

村子的風格也會有較大區別。文布南村在旅遊業的大力發展之下,幾乎已經翻新,早期村民會翻新自家的庭院供給遊人居住,現在,村裏新建了很多有藏族特色的酒店民宿,各種餐飲商店也應有盡有,非常熱鬧。

文布北村卻不一樣,這裏仍然保留著最淳樸的藏北民風,在村子裏可以看到藏族人勞作的身影,他們一邊放牧,一邊農耕,在美麗的當穹錯旁邊過著與世無爭的幸福生活。遊客可以在村子裏,坐看天上雲卷雲舒,變幻莫測;聽任湖邊羊跑羊聚,追逐覓食。

無論如何,我們都建議在當穹錯停留久一些,在西藏阿裏北線的遼闊大地上,大大小小的湖泊數不勝數,但湖邊有較大的村落且公路恰好經過的湖泊並不多見,當穹錯是其中一個。欣賞了太多的一措再措,看湖泊會看到審美疲勞,但一個寧靜的村子卻能讓人調節心情與視覺。如果遇到當穹錯,一定不要只在車窗裏淺淺對視,走上山坡,走進村裏,感受這裏的美好與溫馨。